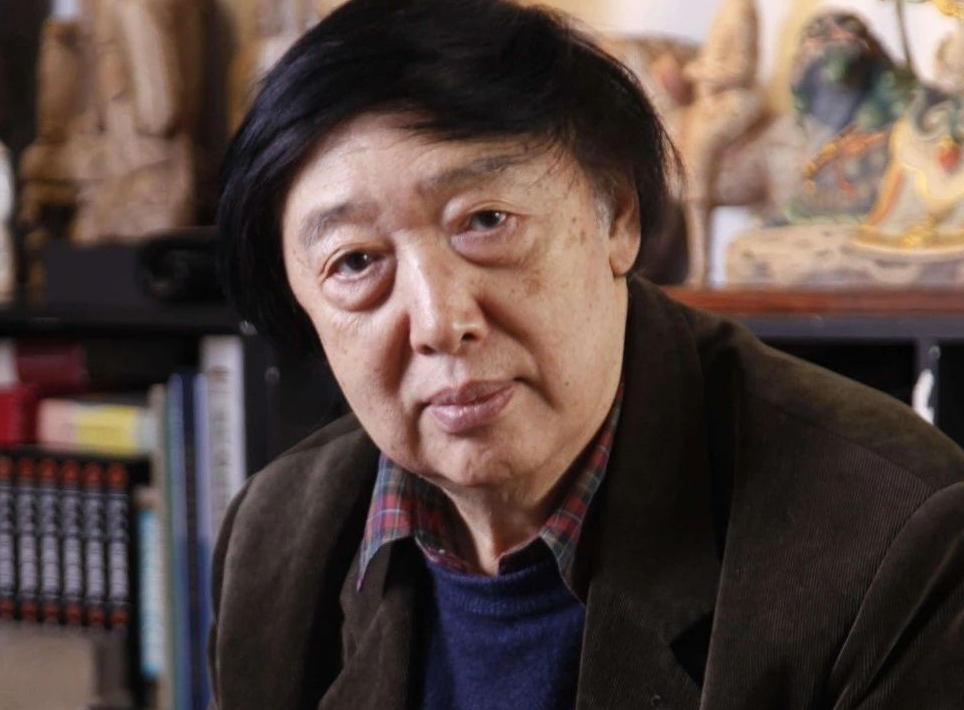

记者:2016年,您的《一百人的十年》再版,这本书写了没经过文哥“十年”的人对那段历史的态度。这些年轻人,在对历史的态度上,哪一点让您感触最深?

冯骥才:淡漠。但我觉得不怨他们,怨我们。

记者:“文哥”十年过后,“伤痕文学”兴起,您也是那股文学潮流中的代表作家之一。“伤痕文学”多停留在对历史的控诉和个体的诉苦上,如此面对历史,您觉得够吗?

冯骥才:我觉得,历史更需要的是反思,但我们做得不够。当然,这也跟我们时代的突然转变有关系。现实充满了新的问题,也充满了新的魅力。所以,文学开始被这个东西吸引。当时,国家也希望文学能推动改革。慢慢地,文学就转向了。

记者:可否说,在那一特殊的历史机遇下,对历史的反思,实际上,没有真正开始就结束了?

冯骥才:就是这样。忏悔是人性中的复苏,也是社会进步的历史良机,但被我们错过了。历史的机遇一旦错过,十倍的力量也无从挽回。

记者:缺了这一段,有何弊端?

冯骥才:一个民族,不怕它犯错误,就怕它记不住教训。如果记不住教训,那些损失掉的东西,才是真正损失了的。只有记住教训,我们才不会重蹈覆辙,一个民族才能真正成熟起来。

记者:对那段历史如此审慎,是否意味着最佳的反思时机未到?

冯骥才:对特殊历史阶段的“反人性”,如果能深刻反思,我们的民族,就会更人道主义、更人性,更尊重生命、尊重他人,知道爱是什么,琢磨琢磨这些有什么不好呢?如果这些东西不反思,觉得反思似乎造成思想混乱,或者会被利用,认为是对政治的一种否定,或者怀疑,带来的结果可能更可怕。

不能掩盖历史错误。这跟有病不治是一个道理。其实,就像癌细胞一样存在自己身上了,不一定什么时候发作出来。

面对历史,诚实是最合适的态度。对历史,德国的诚实值得学习。我曾写过,面对历史,跪着的德国人比站着的日本人高大。

“文学家、艺术家、学者对社会有矫正功能”

记者:有人说,某些特殊历史阶段的“遗毒”,迄今还对大家日常生活产生影响。

冯骥才:没有肃清的那十年制造的“人性恶”,在今天充斥着利益博弈的市场化的社会里双倍发酵了。你看网上,很多语言,“我非得把你弄臭了不可”,就跟那时候一样,词儿都一样。我不用棍子打你,不抄你家,但用语言暴力把你毁了。“非得把你拉下来,才解气”——就是那种心态。当年有的人不就是“凭什么你们家好?我非得以某个名义,把你们家抄了不可”。另外一拨儿人少不更事,别人告诉他这是“革命”,他们就跟着瞎胡闹。

记者:您强调历史反思中知识分子的作用。

冯骥才:诚实地面对历史,对当下是一种很好的教育。教育不是由上而下的,教育的本质是启发。

我所言的反思,不是那种政治功利的反对,而是一种科学的、客观的态度。我上世纪八十年代就开始担任全国政协委员,曾在一次政协会议上对一位国家领导人说,希望中央领导能够理解艺术家、知识分子,大家对中国社会发展的终极目的是一致的,都希望我们繁荣富强。在这一目标一致的情况下,请允许知识分子说出和政府官员不一样的话,甚至于说出相反的话来。

文学家、艺术家、学者对社会有一种矫正的功能。但必须是独立的、前瞻性的判断,才有价值。顺向思维没有价值。前瞻,常常和现实是对立的。